Об авторе

Александр Михайлович Пашков — историк Карелии, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета, заслуженный работник науки Республики Карелия. Википедия

От редактора сайта:

Передо мной на столе лежит маленькая книжка. 8,5 на 13 см. Всего 351 страница с разделённым пополам текстом на финском и русском языках. Маленькое, по сути – подарочное, издание.

«Гербы и флаги Карелии». Научно-популярное издание. Редактор Д.З. Генделев. Перевод на финский – А.С. Юнтунен, на английский – А.М. Пауткин. Петрозаводск. 1994.

Художники В.А Базегский, Н.В. Трухин. Фото О.А. Семененко.

Сначала я хотел взять из этой книжки, подаренной мне автором в июле 1998 года, только ту часть, что касается символики Сортавала. Но, бегло перечитав книгу, понял, что так не получится. Наш город – Сортавала – настолько тесно связан с республикой, соседними районами, с Выбором и Приозерском, что без них никак не получится. Точнее получится, но что-то похожее на краткий спич нерадивого экскурсовода: «…и тогда Екатерина II утвердила такой вот герб города Сортавала…»

Поэтому вместо маленькой информационной заметки у меня получился довольно пространный обзор, который охватывает большой пласт нашей истории примерно с XII века по наши дни. А географически – почти всю Карелию плюс южную часть Карельского перешейка.

Некоторые главы издания я приведу полностью или почти полностью, из других возьму лишь то, что касается «сортавальской географии». Ну, а всё остальное оценит читатель.

Для тех же, кто интересуется полным содержанием, даю адрес книги в Электронной библиотеке Карелии. Но, предупреждаю - там необходима регистрация.

У ИСТОКОВ

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО

ХУДОЖЕСТВА В РОССИИ

Крупнейший знаток русской геральдики В. К. Лукомский писал в начале XX века, что гербы — это особые отличительные знаки, присвоенные государствам, отдельным частям их территорий и привилегированным сословиям, в последнем случае наследственно передаваемые в среде рода.

Новейшие Российские исследователи истории европейской геральдики указывают, что гербы возникли в XII веке в связи с общим развитием европейской цивилизации (консолидация и иерархизация правящего класса и т. д.). В Западной Европе они появились в эпоху крестовых походов для того, чтобы закованные с ног до головы в металлические доспехи рыцари могли узнавать друг друга во время сражений и турниров. Первые городские гербы возникли здесь к концу XIII века (например, герб немецкого города Нюрнберга), широкое же их распространение началось в конце XIV в XV веке.

В России развитие геральдики началось во второй половине XVII века. До этого в роли условных символов выступали печати.

Уже в эпоху древнерусского государства появляются печати киевских князей, митрополитов и других высших должностных лиц.

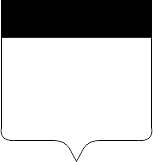

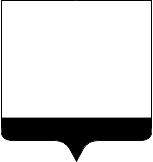

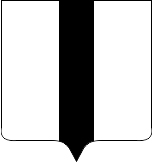

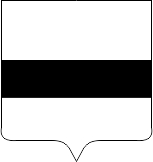

Формы гербового щита:

варяжский

итальянский

испанский

французский

немецкий

Графическое изображение красок в гербах:

красная

голубая

зелёная

пупурная

чёрная

Геральдические фигуры в гербах:

глава

подножие

столб

пояс

перевязь справа

перевязь слева

стропило

крест (комбинированный из столба и пояса)

крест из двух перевязей

На древнейших печатях, возникших еще до принятия христианства, имелись изображения родовых княжеских знаков Рюриковичей. В эпоху феодальной раздробленности (XII— XV вв.) создавались печати удельных княжеств. Из них нас интересуют прежде всего печати Новгородской феодальной республики, поскольку с XII—XIII веков территория Карелии стала ее составной частью.

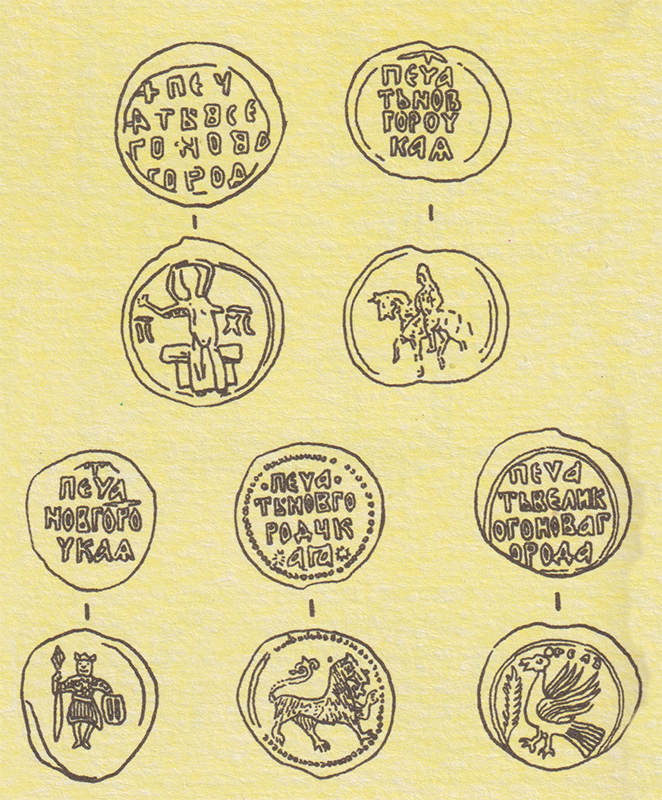

Родовые знаки Рюриковичей

Печати Новгородской феодальной респцблики XIII-XV веков (с изображением Иисуса Христа,

всадниа, воина, "лютого зверя" и птицы

В XIII—XV веках на государственных печатях Великого Новгорода помещались пять изображений: Иисуса Христа, воина, всадника, «лютого зверя» (льва) и птицы (орла). При выборе нового посадника — высшего должностного лица в Новгороде — менялась и печать. Свои печати имели все должностные лица Новгородской республики: княжеские наместники, приближенные новгородского архиепископа (владыки), посадники, тысяцкие (начальники новгородского войска) и др. В 1478 году Новгородская республика перестала существовать, а ее земли, в том числе и территория Карелии, отошли к Московскому государству. При великом князе Московском Иване III (1462—1505 гг.) на печатях появляется изображение всадника, поражающего копьем змея. Изображение всадника с копьем или мечом появилось впервые на монетах русских княжеств еще в конце XIV века, а при Московском князе Василии Дмитриевиче (1389—1425 гг.) это изображение появляется на княжеских печатях. Всадник здесь символизировал самого великого князя.

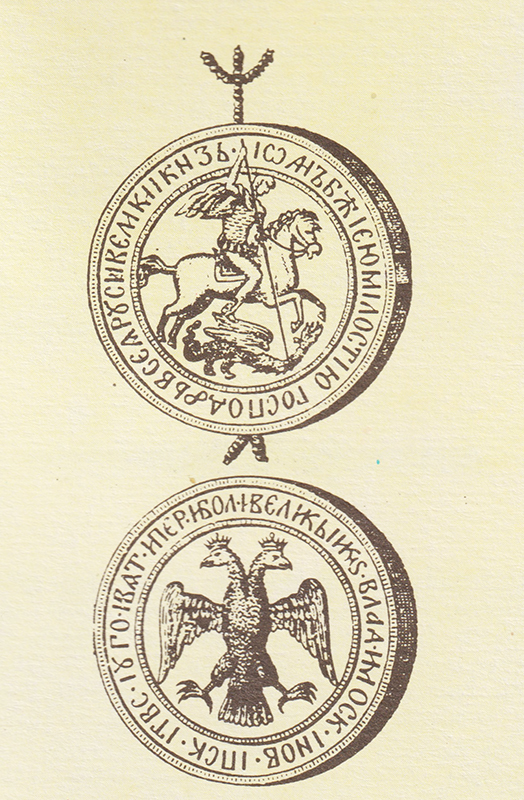

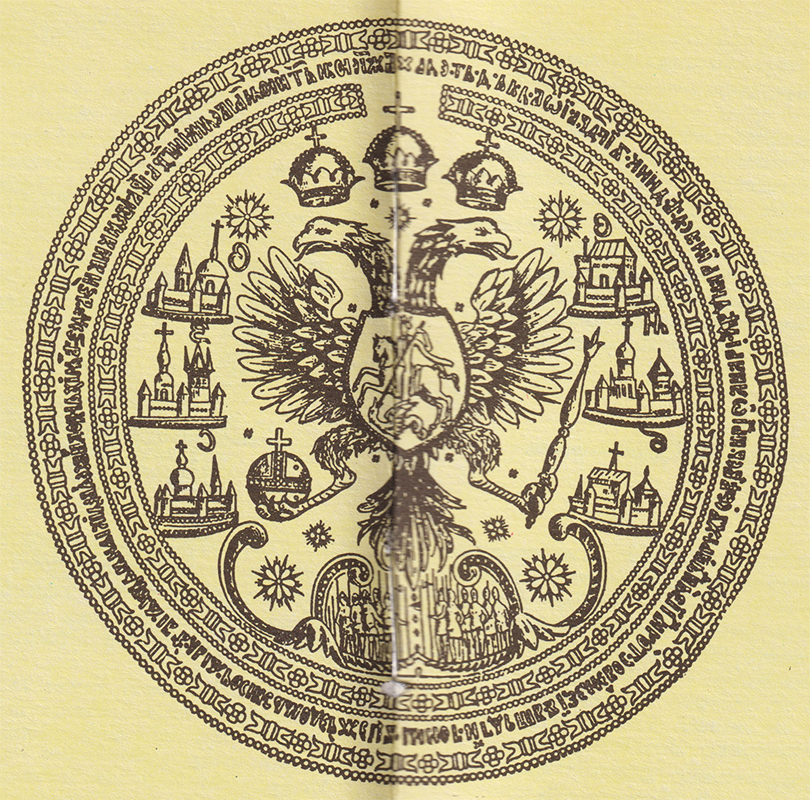

На печати Ивана III появляется еще одно важное изображение — двуглавый орел. В исторической науке распространено мнение, что изображение двуглавого орла заимствовано Иваном III из Византии после его женитьбы в 1472 году на византийской принцессе Софье Палеолог. Однако существует и иное мнение: двуглавый орел заимствован Иваном из Сербии, где он получил геральдическое значение уже в начале XV века. Самая ранняя грамота, где на печати великого князя Ивана III имеются оба изображения — всадника, поражающего змея и двуглавого орла, относится к 1497 году. Из этих двух изображений сложился позднее российский государственный герб.

Государственная печать Ивана III (лицевая и оборотная стороны)

Государственный герб Русского государства и территориальные гербы отдельных его земель возникают в XVI—XVII веках. А в 1667 году впервые было сделано официальное описание российского герба: «Орел двоеглавый есть герб державный великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белый России самодержца его царскаго величества Российского царствия, на котором три коруны изображены, знаменующие три великия — Казанское, Астраханское, Сибирское — славныя царства, покоряющиеся богом хранимому и высочайшей его царскаго величества милостивейшаго государя державе и повелению. На правой стороне орла три грады своими писаными образуют восточных, западных и северных; под орлом знак отчича и дедича, на персех изображение всадника, в пазногтях* скипетр и яблоко, и являют милостивейшаго государя, его царскаго величества самодержца и обладателя».

* «Знак отчича и дедича» — т. е. передаваемый по наследству от деда и отца; перси — грудь; пазногти или пазноготь – последний сустав пальца, на котором растёт ноготь.

В этом описании изображение всадника, поражающего копьем змея («на персех»), трактуется как изображение наследника. Иная трактовка содержится в сочинении Г. К. Катошихина, подъячего Посольского приказа, сбежавшего в 1664 году в Литву, а затем в Швецию. Он пишет: «А все те грамоты, кроме крымских, печатают большою государственною печатью, а крымские печатают печатью, вырезано: царь на коне победил змия, около подпись царская — титла самая малая: по и иных. То есть самая истинная московского княжения печать». Следовательно, К. Котошихин считает изображение всадника изображением самого царя. Его свидетельство заслуживает внимания, так как сочинение писалось им в Стокгольме в 1666—1667 годах как практическое руководство по изучению России для шведских государственных деятелей.

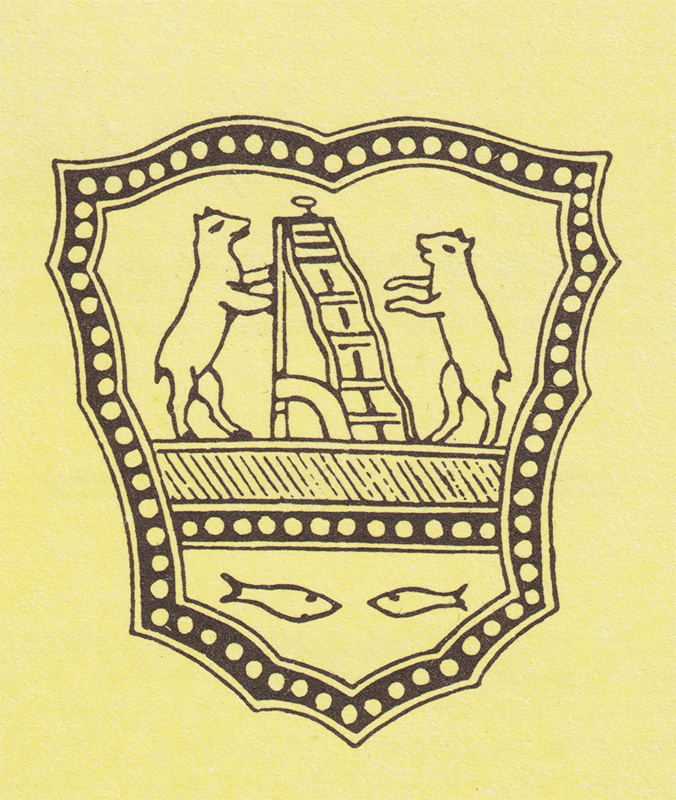

Изображение эмблемы Новгородской земли на Большой

государственной печати царя Ивана IV Грозного

Изображение российского герба, как оно сложилось в конце XV — начале XVI века, просуществовало без серьезных изменений до Февральской революции 1917 года. Следует лишь заметить, что с 1730 года изображение всадника на гербе стало официально считаться изображением Георгия Победоносца. Из территориальных эмблем Русского государства рассмотрим эмблему Новгородской земли, как имеющую непосредственное отношение к теме нашего очерка, поскольку вплоть до конца XVIII века, с небольшими перерывами, территория Карелии управлялась из Новгорода.

Государственная печать царя Алексея Михайловича

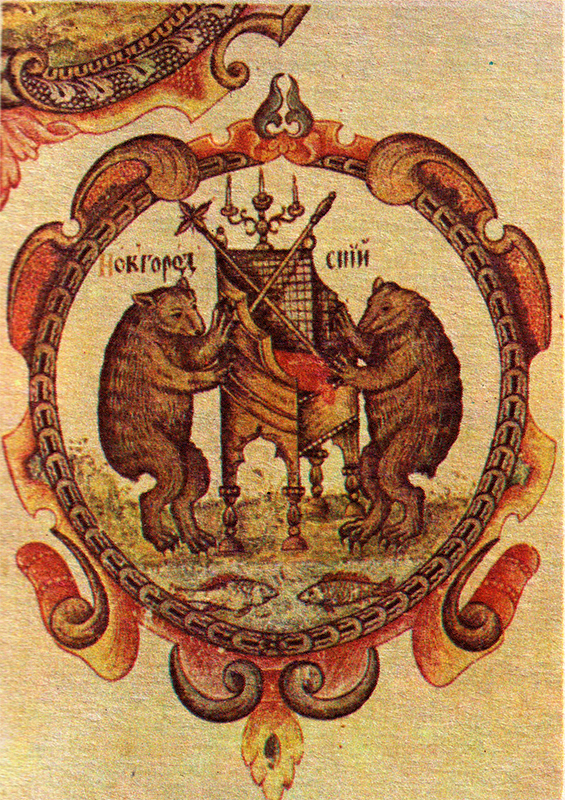

В 1565 году по указу царя Ивана IV Грозного была сделана новая новгородская печать: «...место, а на месте посох, а у места в сторону медведь, а в другую сторону рысь, а под местом рыба». Через несколько лет появилась Большая государственная печать Ивана Грозного, на которой среди 24 эмблем российских земель изображена эмблема Новгородской земли. Она в основном повторяла изображение на печати 1565 года. Лишь внизу были помещены не одна, а две рыбы, плывущие навстречу друг другу. Кроме того, появилась надпись: «Печать наместника Великого Новгорода». На тарелке, изготовленной придворными ювелирами царя Алексея Михайловича в 1675 году, также встречаем изображение новгородской эмблемы, взятое с Большой государственной печати Ивана Грозного. Но в нем по краям престола стоят два медведя и имеется надпись: «Печать новгородская».

Таким образом, в XVI—XVII веках изображение, помещаемое на эмблеме Новгорода (ступенчатое возвышение — «вечевая степень» — и положенный на него жезл или посох), не имеет никакого отношения к Новгородской республике. Оно появилось на печатях новгородских воевод, назначавшихся Москвой, т. е. это «государева печать». Жезл (посох) обозначал царскую власть, а «вечевая степень» — Новгород. Новгородская эмблема символизировала подчинение Новгорода власти московского царя.

В 1672 году придворные художники и писцы царя Алексея Михайловича создают великолепный памятник древнерусского книжного искусства — «Большую государственную книгу» или Титулярник — первый русский гербовник, в котором даны изображения 33 земельных гербов. На помещенном в Титуляр- нике новгородском гербе изображен престол, на спинке которого стоит подсвечник, престол поддерживают два медведя, на престоле лежат перекрещенные скипетр и посох, а под престолом — две рыбы, плывущие навстречу друг другу, над медведями надпись: «Новгородский».

Эмблема Новгородской земли из "Титулярника"

или "Большой государственной книги" 1672 года

Новый этап в развитии геральдики в России начался в царствование Петра I. В 1722 году по указу царя была создана Герольдмейстерская контора во главе с герольдмейстером, в задачу которой входило составление гербов, в том числе и городских. Первым герольдмейстером был назначен С. А. Колычев.